愛知県に子ども食堂が産声を上げてから、2年ほどで80ヶ所近く開設され、地域における子どもの居場所として定着しつつある。一方、開設した後の子ども食堂は、運営資金やボランティアの確保、食品衛生・アレルギーなどのリスク対策、支援を必要とする子どもに来てもらえるための学校や地域社会との連携など、運営にさまざまな課題を抱えている。そこで、あいち子ども食堂ネットワークは、厳しい格差社会の中で、子ども食堂の輪を広げ、食を通した新しいつながりをつくることにより、誰でも安心して暮らせる社会を築くことを目的とする。

そのために以下の活動を行う。第1に、子ども食堂運営者の学習交流および情報交換の場をつくり、子ども食堂の広がりを目指す。第2に、子ども食堂の存在を知らせ、その活動を広げるためにSNSの活用や各種メディア等への働きかけを行う。第3に、行政機関・学校・社会福祉協議会等との連携を深め、要請や意見交換の機会をつくる。

| 財団について |  |

事業内容 |  |

助成団体活動紹介 |  |

助成募集について |  |

財団ブログ |  |

子ども向けサイト |

2017年度 食を通した居場所づくり支援

あいち子ども食堂ネットワーク

「食」でつながる子ども食堂ー地域の居場所づくりをめざしてー |

あいち子ども食堂ネットワーク

代表者:杉崎 伊津子 山崎 正信

所在地:〒470-0393 愛知県豊田市貝津町床立101 中京大学 現代社会学部 成研究室

所在地:〒470-0393 愛知県豊田市貝津町床立101 中京大学 現代社会学部 成研究室

設立年月日:2017年6月24日

連絡先:0565-46-6516

連絡先:0565-46-6516

助成申請事業名:子ども食堂を地域に根づかせるための学習交流会の開催

助成金額:30万円

助成事業概要: 1.子ども食堂運営者を中心とした学習交流会の開催

食品衛生関連の研修会(保健所に出前講座を要請中)、アレルギー対応研修会(認定NPO法人アレルギー支援ネットワークに講師派遣依頼)に加えて、子ども食堂運営者が、自らの子ども食堂の運営実態、継続するための工夫、課題などを報告し、それを記録として残す。

2.専門家の講演会(子どもの食生活、社会的孤立、貧困、学習支援などをテーマ)

食生活と栄養格差の専門家(新潟県立大学・村山伸子教授)、子ども・若者の学習支援などの専門家など。

3.先進事例(兵庫県明石市の子ども食堂)の見学。

2017年9月

地域ごとに子ども食堂運営者の学習交流会の開催(全4回)(一般公開予定)

2017年11月

兵庫県明石市の子ども食堂見学

専門家講演会(食生活と栄養格差の専門家の新潟県立大・村山伸子教授)(一般公開予定)

ネットワーク全体での学習交流会(同上)

助成金額:30万円

助成事業概要: 1.子ども食堂運営者を中心とした学習交流会の開催

食品衛生関連の研修会(保健所に出前講座を要請中)、アレルギー対応研修会(認定NPO法人アレルギー支援ネットワークに講師派遣依頼)に加えて、子ども食堂運営者が、自らの子ども食堂の運営実態、継続するための工夫、課題などを報告し、それを記録として残す。

2.専門家の講演会(子どもの食生活、社会的孤立、貧困、学習支援などをテーマ)

食生活と栄養格差の専門家(新潟県立大学・村山伸子教授)、子ども・若者の学習支援などの専門家など。

3.先進事例(兵庫県明石市の子ども食堂)の見学。

2017年9月

地域ごとに子ども食堂運営者の学習交流会の開催(全4回)(一般公開予定)

2017年11月

兵庫県明石市の子ども食堂見学

専門家講演会(食生活と栄養格差の専門家の新潟県立大・村山伸子教授)(一般公開予定)

ネットワーク全体での学習交流会(同上)

2018年05月14日

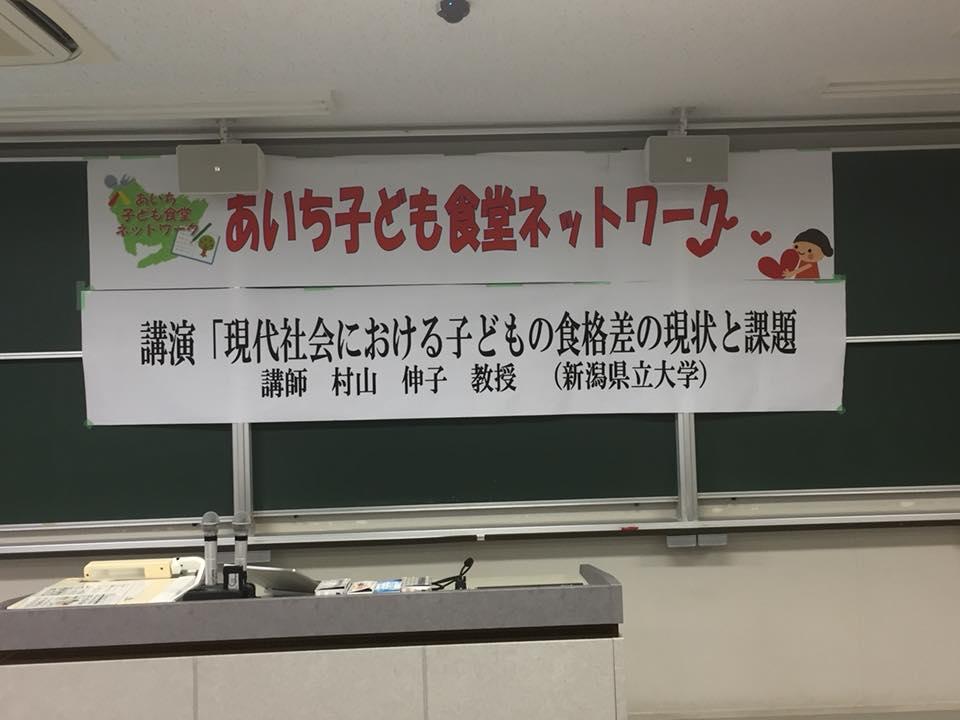

あいち子ども食堂ネットワーク学習交流会(2017年11月25日)

中京大学名古屋キャンパスにて「あいち子ども食堂ネットワーク学習交流会」を行いました。

①現代日本における子どもの食格差の現状と課題

講師: 村山伸子さん(新潟県立大学教授 ・公衆栄養学)

②あいちこども食堂ネットワーク地域別連続学習交流会実施報告

1)名古屋地区 ほんわか食堂 松土敏子さん

2)東部尾張地区 長久手子ども食堂 大原由恵さん

3)西部尾張地区 子ども食堂わいわいのわみ 鈴木美雪さん

③NPO法人マンナ MANNA子ども食堂のアイデンティティは何か

1)マンナMANNA子ども食堂について

2)食を通しての居場所

3)なぜ、NPO法人設立なのか

4)MANNA子ども食堂のアイデンティティ

④学生ボランティア達の子ども食堂(発表:中京大学 成ゼミ生)

1)子ども食堂は子どもの居場所になり得ているのか

2)ほんわか子ども食堂における「学習支援・みのり塾」の経験

3)子ども食堂の目指す未来 せと・まんぷく子ども食堂の経験と今後の展開

<参加者の声>

発足したばかりのネットワークが、これだけの機動力を発揮して、連続の学習会を開催すること、また、それぞれに多数の参加者があったことは、すごいことです。

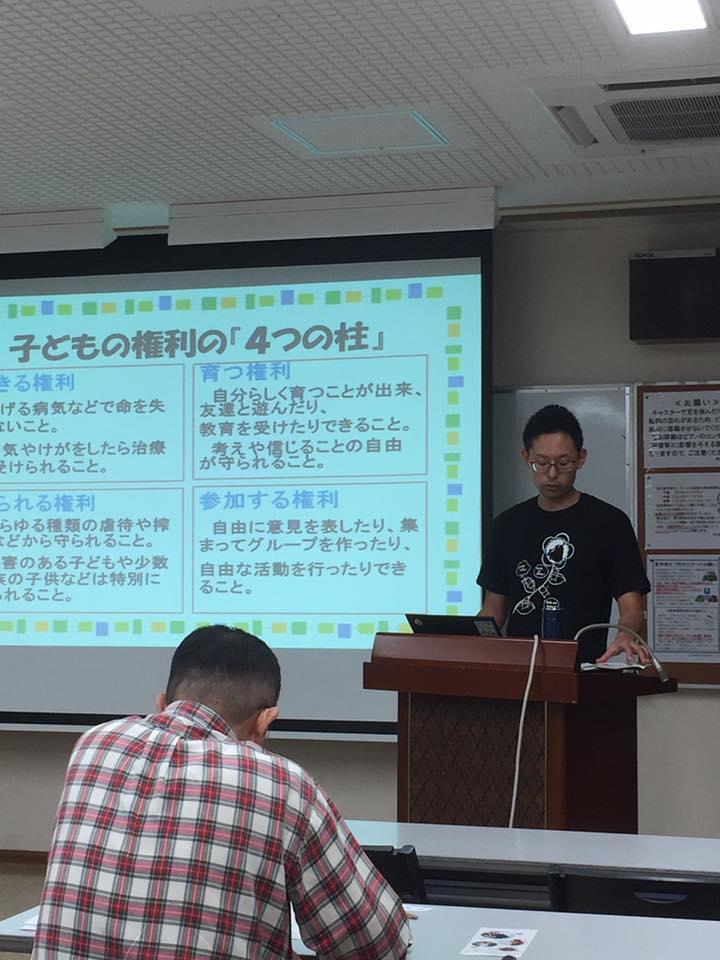

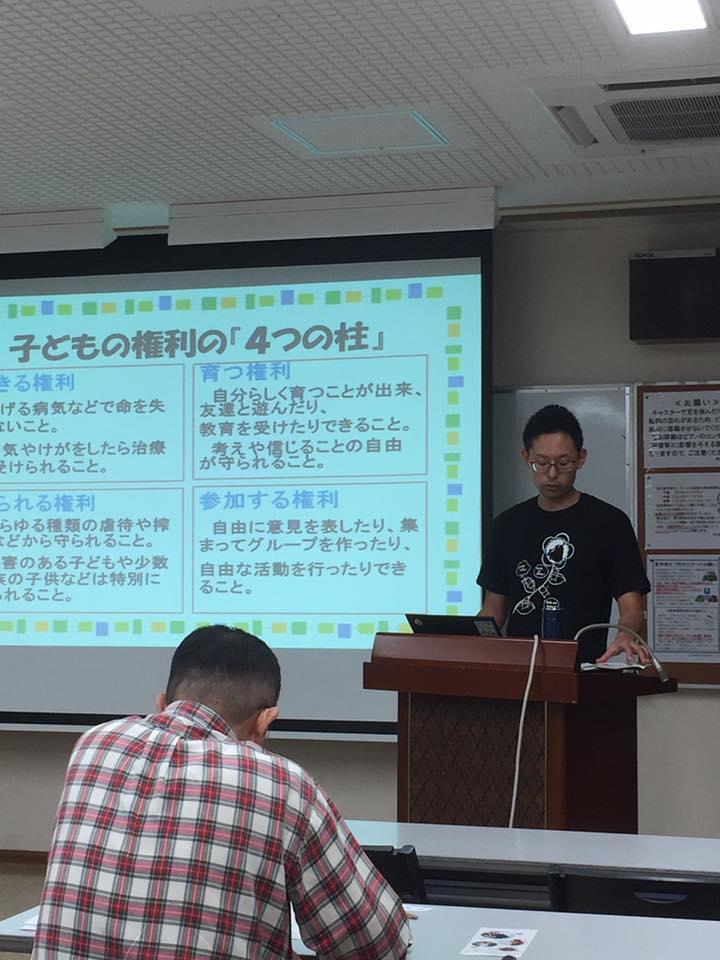

学習会では、エリアのこども食堂の関係者の情報交換などのほか、こども食堂で一番心配な食中毒を防止するための「食品衛生」についての勉強会、アレルギーがあるお子さんへ提供する除去食のこと、さらに、もっと大きなくくりの内容として、「子どもの権利条約」やなごや子ども条例から、子どもの権利についても、皆さん、勉強をされたという報告がありました。

このような地域ごとの小さな学習会が連続で開催されたことも、それぞれのこども食堂をつないで連携するという、あいち子ども食堂ネットワークの目的の一つだと感じました。

非常に、中身のある充実した学習会でした。半年の間に、よちよち歩きだと思っていた「あいち子ども食堂ネットワーク」は、着実に歩を進めていると感じたのは、私だけではないと思います。

①現代日本における子どもの食格差の現状と課題

講師: 村山伸子さん(新潟県立大学教授 ・公衆栄養学)

②あいちこども食堂ネットワーク地域別連続学習交流会実施報告

1)名古屋地区 ほんわか食堂 松土敏子さん

2)東部尾張地区 長久手子ども食堂 大原由恵さん

3)西部尾張地区 子ども食堂わいわいのわみ 鈴木美雪さん

③NPO法人マンナ MANNA子ども食堂のアイデンティティは何か

1)マンナMANNA子ども食堂について

2)食を通しての居場所

3)なぜ、NPO法人設立なのか

4)MANNA子ども食堂のアイデンティティ

④学生ボランティア達の子ども食堂(発表:中京大学 成ゼミ生)

1)子ども食堂は子どもの居場所になり得ているのか

2)ほんわか子ども食堂における「学習支援・みのり塾」の経験

3)子ども食堂の目指す未来 せと・まんぷく子ども食堂の経験と今後の展開

<参加者の声>

発足したばかりのネットワークが、これだけの機動力を発揮して、連続の学習会を開催すること、また、それぞれに多数の参加者があったことは、すごいことです。

学習会では、エリアのこども食堂の関係者の情報交換などのほか、こども食堂で一番心配な食中毒を防止するための「食品衛生」についての勉強会、アレルギーがあるお子さんへ提供する除去食のこと、さらに、もっと大きなくくりの内容として、「子どもの権利条約」やなごや子ども条例から、子どもの権利についても、皆さん、勉強をされたという報告がありました。

このような地域ごとの小さな学習会が連続で開催されたことも、それぞれのこども食堂をつないで連携するという、あいち子ども食堂ネットワークの目的の一つだと感じました。

非常に、中身のある充実した学習会でした。半年の間に、よちよち歩きだと思っていた「あいち子ども食堂ネットワーク」は、着実に歩を進めていると感じたのは、私だけではないと思います。

参加者の声

発足したばかりのネットワークが、これだけの機動力を発揮して、連続の学習会を開催すること、また、それぞれに多数の参加者があったことは、すごいことです。

学習会では、エリアのこども食堂の関係者の情報交換などのほか、こども食堂で一番心配な食中毒を防止するための「食品衛生」についての勉強会、アレルギーがあるお子さんへ提供する除去食のこと、さらに、もっと大きなくくりの内容として、「子どもの権利条約」やなごや子ども条例から、子どもの権利についても、皆さん、勉強をされたという報告がありました。

このような地域ごとの小さな学習会が連続で開催されたことも、それぞれのこども食堂をつないで連携するという、あいち子ども食堂ネットワークの目的の一つだと感じました。

非常に、中身のある充実した学習会でした。半年の間に、よちよち歩きだと思っていた「あいち子ども食堂ネットワーク」は、着実に歩を進めていると感じたのは、私だけではないと思います。

学習会では、エリアのこども食堂の関係者の情報交換などのほか、こども食堂で一番心配な食中毒を防止するための「食品衛生」についての勉強会、アレルギーがあるお子さんへ提供する除去食のこと、さらに、もっと大きなくくりの内容として、「子どもの権利条約」やなごや子ども条例から、子どもの権利についても、皆さん、勉強をされたという報告がありました。

このような地域ごとの小さな学習会が連続で開催されたことも、それぞれのこども食堂をつないで連携するという、あいち子ども食堂ネットワークの目的の一つだと感じました。

非常に、中身のある充実した学習会でした。半年の間に、よちよち歩きだと思っていた「あいち子ども食堂ネットワーク」は、着実に歩を進めていると感じたのは、私だけではないと思います。

2018年05月14日

明石市の子ども食堂「沢池こどもレストラン」見学(2017年11月24日)

兵庫県明石市にある「沢池こどもレストラン」に見学に行きました。

自治体として先進的な助成制度が創られ、何不自由なく子ども食堂が公設民営のような形式で開設されているかと想像していたが、少し様子が違っていました。自治体から十分な助成金があり、資金的な不安はなく継続できることは何より安心だろうと思っていましたが、学校との連携への通知や保健所との関係など県に対して自治体がきちんとした働きかけをして助成制度をより意義あるものにすべきではと感じました。市長の方針だけが先行しているかもしれないようにも思いました。

この子ども食堂では、民生委員・自治会長らが参加して子どもの情報を得ているようです。さらに、保護司が明石市に81人いて、女性会を作り、子ども食堂に積極的にかかわっていると聞き、驚きました。

それでも、「ほんとうに来てほしい子が来ない」という共通の問題、場所探しと課題は共通しています。この会場は子どもたち25人ほどで満員で遊び場がなく、調理場と部屋がわかれていて食べている様子などが見えません。予約制で定員20人ではニーズに応えられていないのではと思いました。

明石市ではホテルの子ども食堂があります。どこでも運営団体は多様であると認識しました。明石市の子ども食堂は、どこも定員20名前後で予約制が主流のようです。

他の子ども食堂を見学することは新たな発見があり、学びや気づきのチャンスになると思うので、積極的に見学に行きましょう。

自治体として先進的な助成制度が創られ、何不自由なく子ども食堂が公設民営のような形式で開設されているかと想像していたが、少し様子が違っていました。自治体から十分な助成金があり、資金的な不安はなく継続できることは何より安心だろうと思っていましたが、学校との連携への通知や保健所との関係など県に対して自治体がきちんとした働きかけをして助成制度をより意義あるものにすべきではと感じました。市長の方針だけが先行しているかもしれないようにも思いました。

この子ども食堂では、民生委員・自治会長らが参加して子どもの情報を得ているようです。さらに、保護司が明石市に81人いて、女性会を作り、子ども食堂に積極的にかかわっていると聞き、驚きました。

それでも、「ほんとうに来てほしい子が来ない」という共通の問題、場所探しと課題は共通しています。この会場は子どもたち25人ほどで満員で遊び場がなく、調理場と部屋がわかれていて食べている様子などが見えません。予約制で定員20人ではニーズに応えられていないのではと思いました。

明石市ではホテルの子ども食堂があります。どこでも運営団体は多様であると認識しました。明石市の子ども食堂は、どこも定員20名前後で予約制が主流のようです。

他の子ども食堂を見学することは新たな発見があり、学びや気づきのチャンスになると思うので、積極的に見学に行きましょう。

参加者の声

市長の方針のおかげで経済的な面では余裕が見られたが、保健所に認められていないことや、開催場所の問題など、抱えている問題はあることが分かった。個人的には少しお金をかけすぎにも感じられた。

自分が参加させていただいている子ども食堂でも、毎回食費は多くて5000円程度なので、寄付があればもっと少なく済む時もある。場所代などを含めてもそこまで多くはならないはずなので、一度に2万円は多いのではないかと思った。

沢池は交流館のような場所を借りて開催しているため、食事をするスペースが狭く、調理室とも別なので、子どもと大人が接する時間がほとんどない印象である。

自分が参加させていただいている子ども食堂でも、毎回食費は多くて5000円程度なので、寄付があればもっと少なく済む時もある。場所代などを含めてもそこまで多くはならないはずなので、一度に2万円は多いのではないかと思った。

沢池は交流館のような場所を借りて開催しているため、食事をするスペースが狭く、調理室とも別なので、子どもと大人が接する時間がほとんどない印象である。

2018年05月14日

連続学習会 第4回 (2017年9月28日)

参加者の声

交流を通して、子どもの健やかな成長には、多世代交流、家族ぐるみの参加、遊ぶ、学ぶ、経験するなどの必要性がよくわかりました。子どもの貧困は経済的な貧困だけでなく、多面的であることが改めて認識できました。

2018年05月14日

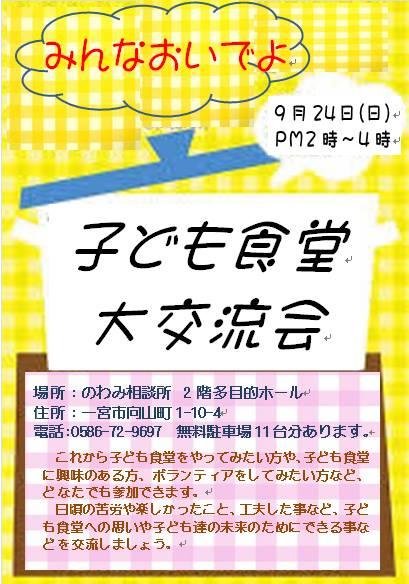

連続学習会 第3回 (2017年9月24日)

のわみ相談所(一宮市)にて連続学習会(第3回)を行いました。

大口町、小牧市、津島市、犬山市、春日井市、北名古屋市、日進市、一宮市の8市町の子ども食堂が意見を交換しました。

大口町は調理師免許のある方がこれから開設するということで、場所を探しているそうで、公共施設の調理室を借りたらどうかという意見が出ました。

小牧市では健康と旬の素材と郷土料理にこだわって日頃食べる機会の少ない料理を作り、食育に力を入れているということで、特別料理を味わえるのが特徴でした。

津島市では行政からお金の相談には来ないで下さいと言われたため、自分たちの出来る範囲で子育てや家事の負担の軽減を目的にSNSで呼びかけて楽しく、キャンプやイベント感覚で行っているとのことです。その為本当に困っている人に届いていないのではないかと感じているがどうしたらよいかと質問があり、継続していくうちに自然に心が開けて相談するようになるのではと助言。

犬山市では既にNPO法人シェイクハンズとして、多文化共生で学習支援や日本語教室や造形教室など多岐にわたり子どものために頑張っているとのことで経験豊富でした。

春日井市では子どもと科学を楽しむ会と連携して、子どもたちに遊ぶ楽しさを教えている。また地形が長いので2か所で開催しているとのことでした。

北名古屋市の平田寺こども食堂ではお寺の行事に合わせて開催し、自然の食材にこだわっていて、素材を吟味しているため、フードバンクとの関わりはしていないとのことでした。

日進絆子ども食堂からは遊び担当の学生さんが参加され10時~11時半、2時~4時の間子ども達と遊んでいるという事でした。

一宮市では1時間勉強1時間食事とレクリエーション。参加者は福祉課や社協、スクールソーシャルワーカーからの紹介が多い。食材はフードバンクやフードドライブなど市民からの寄付とお寺おやつクラブからの寄付が多いという報告でした。

大口町、小牧市、津島市、犬山市、春日井市、北名古屋市、日進市、一宮市の8市町の子ども食堂が意見を交換しました。

大口町は調理師免許のある方がこれから開設するということで、場所を探しているそうで、公共施設の調理室を借りたらどうかという意見が出ました。

小牧市では健康と旬の素材と郷土料理にこだわって日頃食べる機会の少ない料理を作り、食育に力を入れているということで、特別料理を味わえるのが特徴でした。

津島市では行政からお金の相談には来ないで下さいと言われたため、自分たちの出来る範囲で子育てや家事の負担の軽減を目的にSNSで呼びかけて楽しく、キャンプやイベント感覚で行っているとのことです。その為本当に困っている人に届いていないのではないかと感じているがどうしたらよいかと質問があり、継続していくうちに自然に心が開けて相談するようになるのではと助言。

犬山市では既にNPO法人シェイクハンズとして、多文化共生で学習支援や日本語教室や造形教室など多岐にわたり子どものために頑張っているとのことで経験豊富でした。

春日井市では子どもと科学を楽しむ会と連携して、子どもたちに遊ぶ楽しさを教えている。また地形が長いので2か所で開催しているとのことでした。

北名古屋市の平田寺こども食堂ではお寺の行事に合わせて開催し、自然の食材にこだわっていて、素材を吟味しているため、フードバンクとの関わりはしていないとのことでした。

日進絆子ども食堂からは遊び担当の学生さんが参加され10時~11時半、2時~4時の間子ども達と遊んでいるという事でした。

一宮市では1時間勉強1時間食事とレクリエーション。参加者は福祉課や社協、スクールソーシャルワーカーからの紹介が多い。食材はフードバンクやフードドライブなど市民からの寄付とお寺おやつクラブからの寄付が多いという報告でした。

2018年05月14日

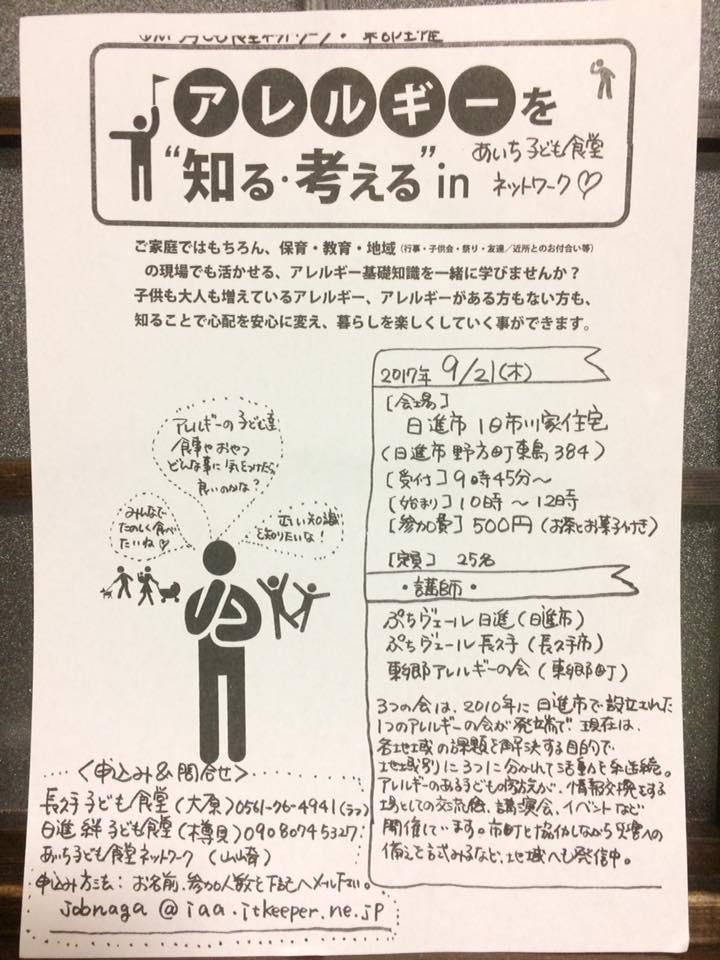

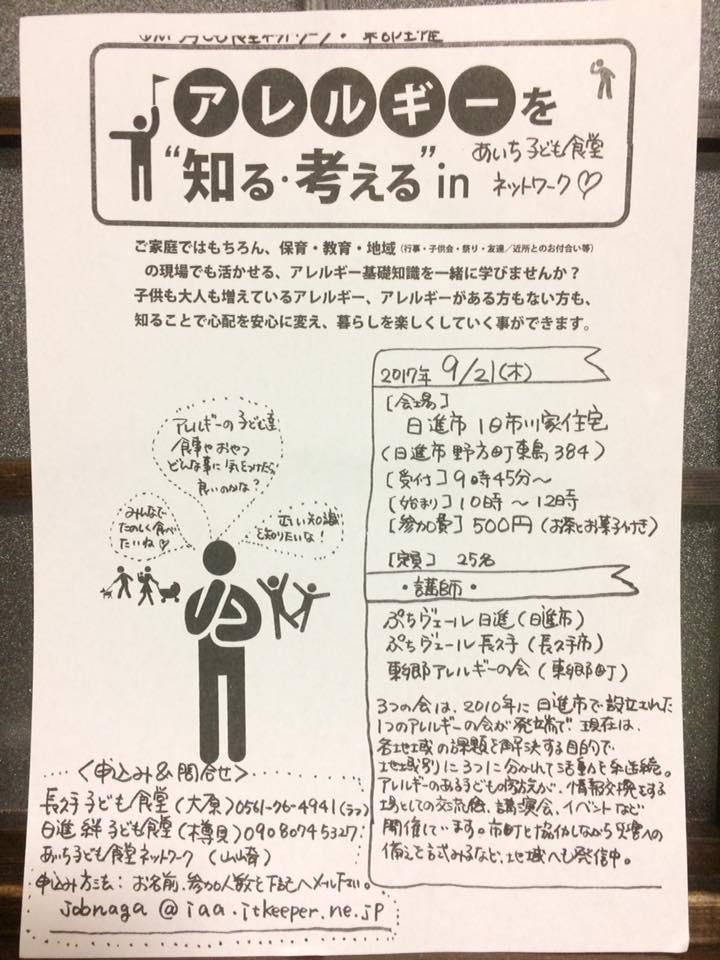

連続学習会 第2回 (2017年9月21日)

日進市にて連続学習会(第2回)を行いました。

①学習会 ぷちウェール会「アレルギーについて」

アレルギーの子どもを持つ当事者団体、ぷちヴェール日進・ぷちヴェール長久手・東郷アレルギーの会の講師のお母さまを迎え開催いたしました。

1)「食物アレルギーってなあに?」

2)「食物アレルギー本当にこんな事がありました。」

3)「食物アレルギーの子は家でどんなご飯を食べているの?」

4)「外食の時に残念に思うこと」

最後に、こども食堂などに来た際にこんなメニューだとうれしいなを聴かせていただきました。

また、アレルギっ子に優しい防災として、防災の際のメニュー、配膳、調理方法についても学びました。

学習会を行った後に、振り返りを行いました。

②グループ別意見交換会

①学習会 ぷちウェール会「アレルギーについて」

アレルギーの子どもを持つ当事者団体、ぷちヴェール日進・ぷちヴェール長久手・東郷アレルギーの会の講師のお母さまを迎え開催いたしました。

1)「食物アレルギーってなあに?」

2)「食物アレルギー本当にこんな事がありました。」

3)「食物アレルギーの子は家でどんなご飯を食べているの?」

4)「外食の時に残念に思うこと」

最後に、こども食堂などに来た際にこんなメニューだとうれしいなを聴かせていただきました。

また、アレルギっ子に優しい防災として、防災の際のメニュー、配膳、調理方法についても学びました。

学習会を行った後に、振り返りを行いました。

②グループ別意見交換会

参加者の声

○アレルギーについて知っていただける機会を与えていただけてありがたく思います。

親や周囲の大人の理解や知識が子どもにとって命綱になることがあります。知っていただけることが大切です。(講師として参加した母親)

○日本古来からの和食の良さを再確認できた。調味料もシンプルな物で十分でその方が素材の味がわかり、健康にもよいことがすばらしい。アレルギーがあるないに関わらず普段の食事を見直したい。

○アレルゲン物質に使用した調理器具を使ったり、アレルゲンがごく少量でも付着してしまったものを食べると症状が出てしまう子がいることを初めて知り驚いた。私もファミレスでアルバイトをしているのでアレルギーをもるお母さんが少しでも安心して外食ができるように活かしたい。(学生)

○身近にアレルギーの人がいなかったので本日のお話には驚きがいっぱいでした。この飽食の時代にどこまで変えていけるのか。より多くの人々の意識を変えていくことの大切さを思うとともに小さな一歩を踏み出さねばと思いました。

親や周囲の大人の理解や知識が子どもにとって命綱になることがあります。知っていただけることが大切です。(講師として参加した母親)

○日本古来からの和食の良さを再確認できた。調味料もシンプルな物で十分でその方が素材の味がわかり、健康にもよいことがすばらしい。アレルギーがあるないに関わらず普段の食事を見直したい。

○アレルゲン物質に使用した調理器具を使ったり、アレルゲンがごく少量でも付着してしまったものを食べると症状が出てしまう子がいることを初めて知り驚いた。私もファミレスでアルバイトをしているのでアレルギーをもるお母さんが少しでも安心して外食ができるように活かしたい。(学生)

○身近にアレルギーの人がいなかったので本日のお話には驚きがいっぱいでした。この飽食の時代にどこまで変えていけるのか。より多くの人々の意識を変えていくことの大切さを思うとともに小さな一歩を踏み出さねばと思いました。

2018年05月14日

連続学習会 第1回 (2017年9月18日)

中京大学名古屋キャンパスにて連続学習会(第1回)を行いました。

①学習会「食品衛生管理について」

講師 名古屋市健康福祉局食品衛生課 水谷俊介さん

一つ目は食品の表示からわかることの学習をし、豆知識として消費期限と賞味期限の違いについて教えていただきました。二つ目は卵の表示で、卵は冷蔵庫で保存をして早めに食べることや賞味期限は生で食べられる期限だという事、保存はパックのまま冷蔵庫に入れることを教えていただきました。三つ目がアレルギーの表示で、表示の対象や表示の方法を学習しました。四つ目は食中毒で、食中毒の主な細菌やウイルスの種類や原因を学習しました。五番目はその食中毒の中のノロウイルスによる食中毒を感染経路などで説明して頂きました。

②グループ別交流会

小グループに分かれて、交流会がはじまりました。話し合いのテーマは、1.子ども食堂のリスク管理、食中毒予防、怪我対策、保険加入なと、2.子ども食堂をやってよかったこと、うれしかったこと、印象的な出来事、3.困ったこと、悩み・心配事、4.教えてほしいこと、例えば、食材の確保、会場確保、資金確保方法なと、5.子ども食堂をどうしていきたいか。将来の展望・着地点など、6.今後、あいち子ども食堂ネットワークへの期待や取り上げてほしいこと、その他。

①学習会「食品衛生管理について」

講師 名古屋市健康福祉局食品衛生課 水谷俊介さん

一つ目は食品の表示からわかることの学習をし、豆知識として消費期限と賞味期限の違いについて教えていただきました。二つ目は卵の表示で、卵は冷蔵庫で保存をして早めに食べることや賞味期限は生で食べられる期限だという事、保存はパックのまま冷蔵庫に入れることを教えていただきました。三つ目がアレルギーの表示で、表示の対象や表示の方法を学習しました。四つ目は食中毒で、食中毒の主な細菌やウイルスの種類や原因を学習しました。五番目はその食中毒の中のノロウイルスによる食中毒を感染経路などで説明して頂きました。

②グループ別交流会

小グループに分かれて、交流会がはじまりました。話し合いのテーマは、1.子ども食堂のリスク管理、食中毒予防、怪我対策、保険加入なと、2.子ども食堂をやってよかったこと、うれしかったこと、印象的な出来事、3.困ったこと、悩み・心配事、4.教えてほしいこと、例えば、食材の確保、会場確保、資金確保方法なと、5.子ども食堂をどうしていきたいか。将来の展望・着地点など、6.今後、あいち子ども食堂ネットワークへの期待や取り上げてほしいこと、その他。

最新情報はこちら

▲ ページトップへ

| プライバシーポリシー | © Kewpie Mirai Tamago Foundation |